|

|

|

|

![]()

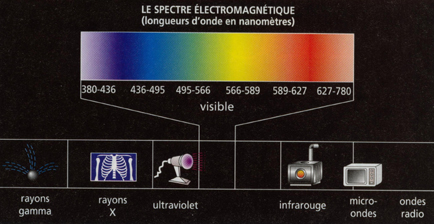

Lumière, rayonnement électromagnétique visible. La lumière est due à des oscillations extrêmement rapides d'un champ électromagnétique dans une gamme particulière de fréquences perceptibles par l'œil humain. Les sensations de couleur ont pour origine les différentes fréquences auxquelles oscillent les ondes : de 4.1014 oscillations par seconde pour la lumière rouge à environ 7,5.1014 oscillations par seconde pour la lumière violette. Le spectre visible de la lumière est généralement défini par le domaine de longueur d'onde suivant : de la plus petite longueur d'onde visible pour le violet, environ 400 nm, à 750 nm pour le rouge. Les longueurs d'onde inférieures à 400 nm correspondent au rayonnement ultraviolet ; les longueurs d'onde encore plus basses caractérisent les rayons X. Les longueurs d'onde supérieures à 750 nm correspondent aux radiations infrarouges et celles encore plus élevées caractérisent les ondes radio.

La lumière se propage en suivant une trajectoire rectiligne et l'intensité lumineuse par unité de surface diminue avec le carré de la distance à la source. Lorsque la lumière rencontre un corps, elle est absorbée, réfléchie ou transmise (l'un des cas n'excluant pas les autres). La lumière réfléchie par une surface irrégulière est renvoyée dans toutes les directions. Certaines fréquences sont réfléchies plus fortement que d'autres, ce qui donne aux objets leur couleur caractéristique. Les surfaces blanches réfléchissent la lumière de façon égale pour toutes les longueurs d'onde ; les surfaces noires absorbent pratiquement toute la lumière. Seules les surfaces très polies, comme celle d'un miroir, assurent la réflexion des images.

Photon, particule sans masse transportant l’énergie lumineuse. Cette énergie peut se traduire par de la lumière visible, mais également par un rayonnement électromagnétique non perceptible comme les rayons gamma.

En 1905, Einstein avança l’hypothèse que la lumière peut être considérée comme un flux de particules élémentaires appelées quanta ou photons, évoluant à la vitesse c = 300 000 km.s-1. Cette théorie d’une lumière corpusculaire lui permit de proposer une explication à l’effet photoélectrique, mais également de calculer mathématiquement la longueur d’onde émise par un corps chaud. En 1923, le physicien américain Arthur Compton observa expérimentalement l’existence du photon, confirmant ainsi l’hypothèse d’Einstein (voir Compton, effet). On démontra également qu’un photon associé à un rayonnement électromagnétique de fréquence u possède une énergie E = hu, où h est la constante de Planck.

Définir la nature de la lumière a toujours été un problème fondamental en physique. Le mathématicien et physicien britannique Isaac Newton décrivit la lumière comme une émission de particules, tandis que, d'après l'astronome, mathématicien et physicien hollandais Christiaan Huygens, la lumière est un ensemble d'ondes (voir Ondulatoire, mouvement).

3) Décomposition de la lumière blanche

On analyse la lumière blanche à l’aide d’un prisme.

L’œil observe un certain nombre de couleur. En réalité, la sensation colorée glisse progressivement d’une couleur à la suivante.

Il faut, tout de suite, préciser que l’œil est incapable de discerner deux couleurs monochromatiques dont la différence de longueur d’onde est très faible.

En laboratoire on effectue la décomposition de la lumière blanche à l’aide d’un prisme de verre.

L’indice de réfraction n du verre (dans le spectre visible) est donné par la formule :

n = sin i

sin r

n est variable avec la longueur d’onde. Il s’agit du phénomène de dispersion.

Les teintes obtenues sont, par exemples, le « violet », l’ « indigo », le « bleu », le « vert », le « jaune », l’ « orange », et le « rouge ».

En réalité, la variation de la teinte est continue0

On pourrait d’ailleurs pousser un tel découpage jusqu’au seuil différentiel de sensibilité chromatique de l’œil.

Définissons d’abord la lumière blanche.

- Définition de la lumière blanche :

La lumière blanche est produite par une source incandescente rayonnant une énergie variant assez

peu dans le spectre visible (380 à 765 nm) et régulière.

- Blanc équiénergétique :

Il s’agit d’un rayonnement à spectre continu.

ΔΦ est la puissance rayonnée dans des intervalles égaux Δλ.

Δλ est la variation de la longueur d’onde.

On a donc : ΔΦ = constante.

Δλ

Le spectre visible, pour on observateur moyen, est compris entre 380nm et 765 nm. On a donc affaire à peu près à une octave. Les bornes pratiques qui sont généralement retenues sont 400 nm et 700 nm.

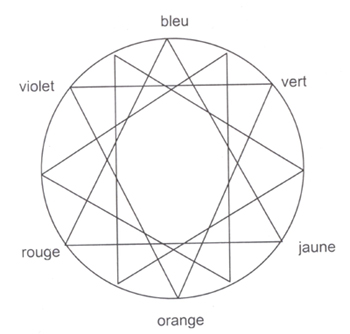

- Cercle chromatique :

C’est le chimiste Chevreul au XIX e siècle qui est l’auteur d’une théorie de la couleur qui est fondée sur le cercle chromatique, c'est-à-dire sur le mélange pigmentaire de matières colorantes de trois couleurs. Il regroupe ses lois sur le cercle dit chromatique.

Pour lui, le mélange des couleurs obéit à deux lois :

Toute couleur complémentaire d’une couleur fondamentale est égale au mélange des autres

couleurs fondamentales ; ainsi, le vert est complémentaire du rouge, et le violet du jaune.

Les complémentaires et les fondamentales correspondent, s’opposent et se neutralisent ; ainsi, le

bleu a pour complémentaire et neutralise l’orange.

- Variation de la sensibilité de l’œil avec la longueur d’onde :

Bien sûr, on ne s’attache qu’à l’aspect « luminosité » des diverses parties du spectre dans l’étude

de la variation de la sensibilité de l’œil avec la longueur d’onde.

Une observation d’ensemble du spectre d’une lumière blanche équiénergétique montre immédiatement que la région médiane de celui-ci paraît plus lumineuse que les bords.